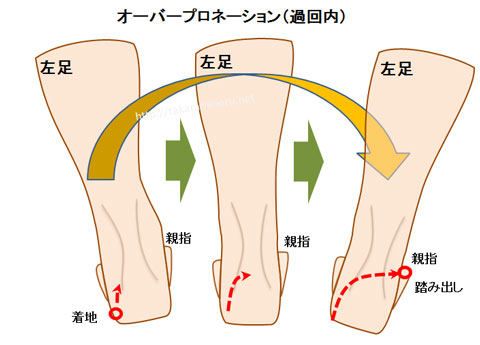

靴のかかとがすり減るのは、歩き方が過回内(オーバープロネーション)になっているのが原因なのですが

過回内(オーバープロネーション)の人は、歩き方に問題があり、外反母趾になりやすいという特徴が有ります。

どうしてそうなるのか、そして過回内(オーバープロネーション)になっている歩き方の矯正方法について解説します。

靴のかかとの外側がすり減る原因とその時の歩き方

あなたの靴のかかとの外側ばかりすり減るとしたら、それは歩き方に原因があります。

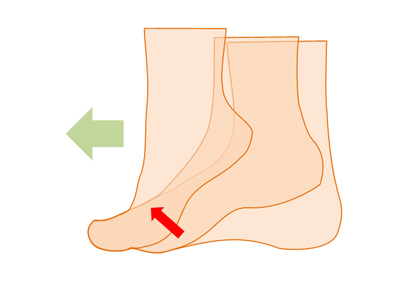

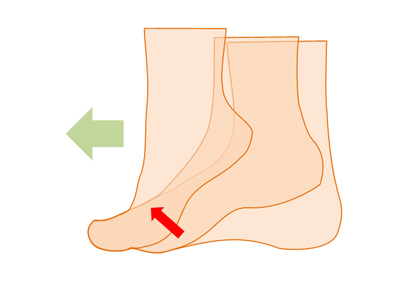

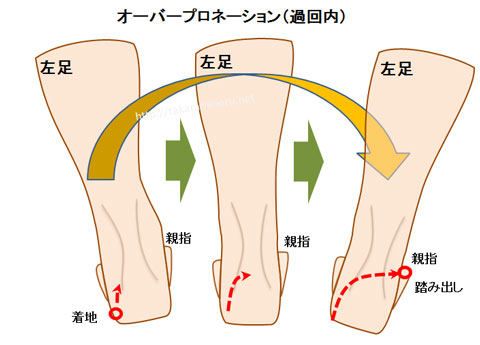

まず、かかとの外側ばかりがすり減るということは、歩いている時にかかとの外側から着地しているということになります。

かかとの内側から着地していたり、つま先から着地していればかかとの外側がすり減るということは普通考えられません

かかとの外側から着地するとどうなるか

当然かかとの外側がすり減るだけではなく

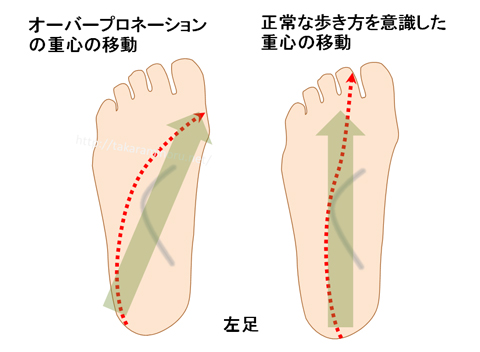

靴の底は平らですから、かかとの外側から着地したあとは、靴底が地面とぴったり合うように内側に回転するように動くはずです。

その後真っ直ぐに、前に進めば良いのですが、慣性の法則が働いて、足底はそのまま回転をを続けて

足が最後に地面を蹴り出すときには、今度は足の親指の横腹あたりが最後に地面から離れるような動きになります。

このような足の動きを専門用語で過回内(オーバープロネーション)と言います。

歩き方が過回内(オーバープロネーション)だと外反母趾になりやすい理由

日本人の7割は多かれ少なかれ歩き方が過回内(オーバープロネーション)気味だと言われています。

元々日本人は農耕民族で、重いものをしょって地面を踏ん張るように歩いていた名残だという説もあるのですが

現代社会では、重いものを担いで歩く場面などほとんどありませんから、どこまでこの説に信憑性があるかは分かりません

それはさておき、過回内(オーバープロネーション)した歩き方をしているメリット?は何か

それは足底や足首に負荷がかからないということです。

正常な歩き方だと足首や足底の筋肉を使ってしっかり地面を蹴り出す必要があります。

ところが過回内(オーバープロネーション)だと、地面をしっかり蹴り出さなくても歩行が可能です。

極端なはなし、足を過回内(オーバープロネーション)させれば、足首をねんざしたときのように、引きずるように歩くことも可能です。

足底や足首を使わない歩き方としては、他にも足首を動かさず、足底の筋肉を全く使わずに地面と平行に移動させるいわゆるぺたぺた歩きというものもあります。

(筋力が弱った高齢者や、靴の形が足に合ってなかったり、ハイヒールを履いたときなどにこのぺたぺた歩きになりやすいです)

ハイヒールを履いていると足首と足底が固定され、ぺたぺた歩きになりやすくなります。

そして、ぺたぺた歩きや、過回内(オーバープロネーション)の歩き方をしていると足底に負荷がかからないために

筋肉や靱帯、骨格が弱くなって、足底のアーチが崩れてつぶれてしまう現象が起きます。

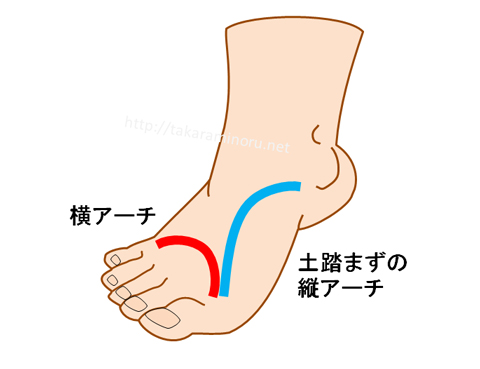

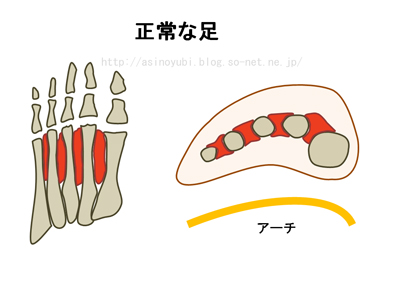

足底の縦アーチが崩れた状態を扁平足

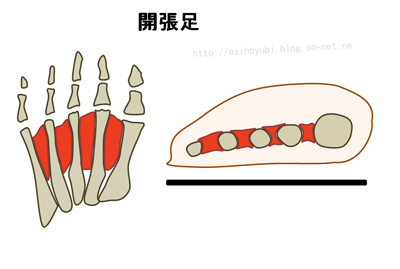

横アーチが崩れた状態を開張足と言い

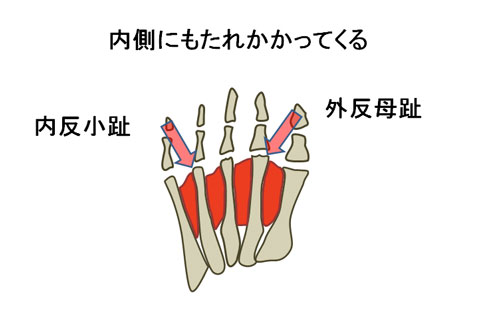

開張足になると、見た目は足底が横に広がったように見えます。

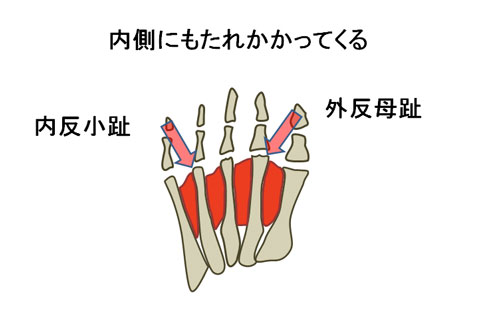

開張足になると足底が全体的に広がっている上に、そもそも広がるのは筋力や靱帯などが弱くなったためですから

足の指の付け根付近の筋力や靱帯も弱くなっていて、しっかり指を支えることが出来ず

足の指(母趾と小趾)が内側に倒れ込んでくる事になります。

この状態が外反母趾であり内反小趾と言われる足の指のトラブルです。

過回内(オーバープロネーション)の歩きを矯正する方法

過回内(オーバープロネーション)を放置していると、外反母趾が進行する結果、足の指や足の裏の筋肉を上手く使って歩けませんから、ますます足底の筋肉を使って歩行することがなくなり、どんどん弱くなって、さらに外反母趾が悪化し続けます。

最悪、指の曲がり具合が酷くなりすぎて歩けなくなったり、手術が必要になる場合もあります。

外反母趾は基本的に生活習慣病ですから、病院に行っても根本的な治療にはなりませんし、軽度なうちなら歩き方を矯正するだけでもかなりの外反母趾の防止効果が有ります。

特に過回内(オーバープロネーション)が酷い人(=靴のかかとの外側のすり減り方が酷い人)は歩き方を、早めに矯正して、外反母趾にならないよう、あるいはすでに外反母趾の人は、外反母趾を少しでも改善するよう歩き方を見直す必要があります。

自分の歩き方のチェック方法

ナイロンなどの滑りやすい靴下やストッキングを履いて、ツルツルの床やフローリングの床を普段どおりに歩いてみます。

足を蹴り出したときに身体の外側に足が滑って行くようなら過回内(オーバープロネーション)になっているということになります。

あるいは、足の親指(母趾)の内側にタコができていたり、皮膚が硬くなっていたら、足の動きが過回内(オーバープロネーション)になっている可能性があります。

歩く時に足を真っ直ぐ後ろに蹴り出すように注意する

過回内(オーバープロネーション)は生まれてから長い年月、くせになっている歩き方ですし、筋肉や骨格自体がそれに適した発達をしていますから簡単には治りません

筋肉や靱帯などが新しい動きに対応しきれない場合もあります。

ですから、ちょこっと筋トレとかしても、効果は少ないですし

そもそも、人間が1日身体を動かしている中で、歩いたり走ったりするという動きは、全体の運動量の中かなりの部分を占めているはずです。

足は(あなたの)体重○○kgを支えて毎日数千歩の歩行をしています。

腕立て伏せや腹筋やったとしてもせいぜい数十回です。

いかに足底に負荷がかかっているか分かると思います。

ですから矯正しようと思えば、自分が歩いている時に気を付けて、しっかり足底を使った歩きをするようにすることが、最大の矯正方法になります。

歩き方としては真っ直ぐかかとの真後ろから着地して、そのまま指先の方に体重が抜けるように歩きます。

この時に

・足首をしっかり蹴り出すこと

・足の裏の筋肉を反らせるようにしっかり足底のバネを使う事

に集中します。

なるべく裸足で過ごす習慣を持つ

いくら足裏に神経を集中していても、靴を履いていたり、スリッパを履いていれば、足底の感覚はつかみにくいですし、足底の筋肉や神経も細かく反応することは出来ません。

なるべく普段、自宅などでは裸足で過ごす習慣を付けて、床からの刺激を、実際の肌で感じで、足裏がしっかりその刺激に反応するようにすることで

足裏が、ただ、体重を受けているだけの状態から、筋肉本来の動きを取り戻すことになります。

まとめ

靴のかかとの外側がすり減っているということは歩き方が過回内(オーバープロネーション)になっているということで

足底などの筋肉をしっかり使って歩いていないということから、足底の筋肉や靱帯が弱体化して、足底のアーチが崩れて開張足になる原因になります。

また開張足になれば、そもそも足底の筋肉や靱帯の力が弱っていますから母趾や小趾を支えきれずに中央付近に倒れかかってきて

その結果、外反母趾や内反小趾になってしまいます。

これを防ぐためには、普段から歩き方に気を付けて過回内(オーバープロネーション)を矯正することで、足裏の筋肉を鍛え、足底のアーチを取り戻すことで改善することが出来ますし

足底を鍛えることは、結果的に様々な健康に関する良い影響も出てきます。

コメント